ピルで血栓症になる確率と初期症状や予防方法をわかりやすく解説

2026.01.08

ピルの服用を検討する際には、血栓症のリスクについて理解しておくことが大切です。

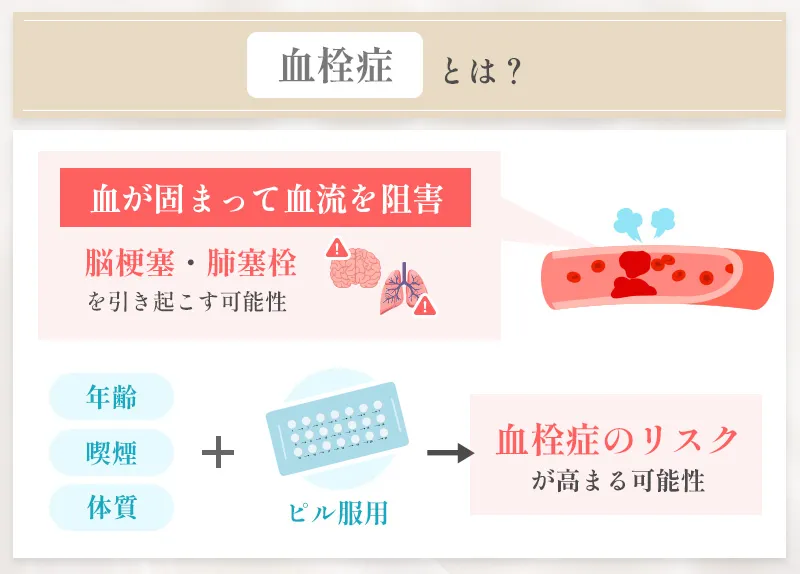

血栓症とは血管内に血のかたまりができて血流を妨げる状態で、脳梗塞や肺塞栓など重大な症状につながることがあります。

年齢・喫煙・体質などの条件によっては、ピルの服用によって血栓症のリスクが高まるといわれています。

ただし、発症する確率はごく一部に限られており、また、ピルを安全に使用するためのポイントを押さえておけば、血栓症の発症リスクを減らせることができます。

血栓症が起こる仕組みや、血栓症の発症率を解説し、初期症状の特徴と日常生活で実践できる予防策を解説します。第二世代低用量ピルや超低用量ピル、ミニピルといったリスクを抑えられるピルの種類についても紹介します。

自分の体質や生活習慣に合ったピルを見極め、血栓症リスクを正しく把握したうえで安心して服用を継続できる判断ができるようになります。

ピルで血栓症になる確率はどれくらい?実際のリスクを解説

ピルを飲むと血栓症になる可能性はありますが、発症率は非常に低い水準にとどまります。血栓症になる確率や、ピルによって血栓症が引き起こされる仕組みを知ることで、必要以上に不安を感じずに安全にピルを服用できるようになります。

ピルに含まれるホルモンが血液に与える影響や血栓症が起こるメカニズム、実際の血栓症の発症率を解説します。

ピルの服用が血栓症を引き起こすメカニズム

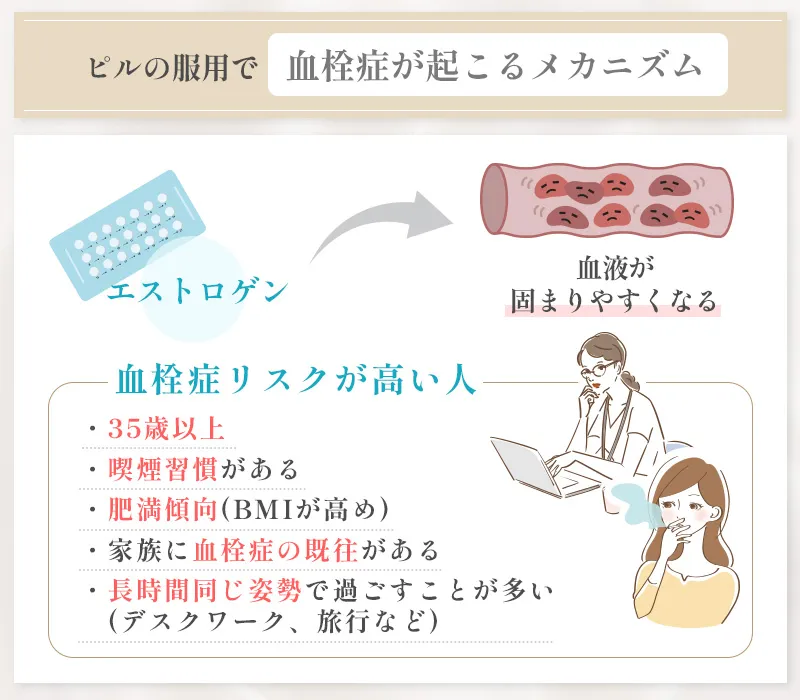

ピルを服用すると血栓症のリスクが高まるのは、女性ホルモンの作用で血液が固まりやすくなるためです。

ピルには女性ホルモンの一種であるエストロゲンが含まれており、この成分が血液を凝固させる因子を増やします。血流が滞りやすい状況(水分不足や長時間同じ姿勢など)や、喫煙・肥満・加齢といった条件が重なると、血栓(血のかたまり)が形成されやすくなります。

血栓が血管に詰まると脳梗塞や肺塞栓などの重大な病気につながるため、ホルモンによって血液が固まりやすくなるという事実を理解しておくことが大切です。

ピル服用による血栓症のリスクはごく一部に限られますが、体質や生活習慣の影響を受けやすいため、医師と相談しながら自分に合った服用を続けることが安全につながります。

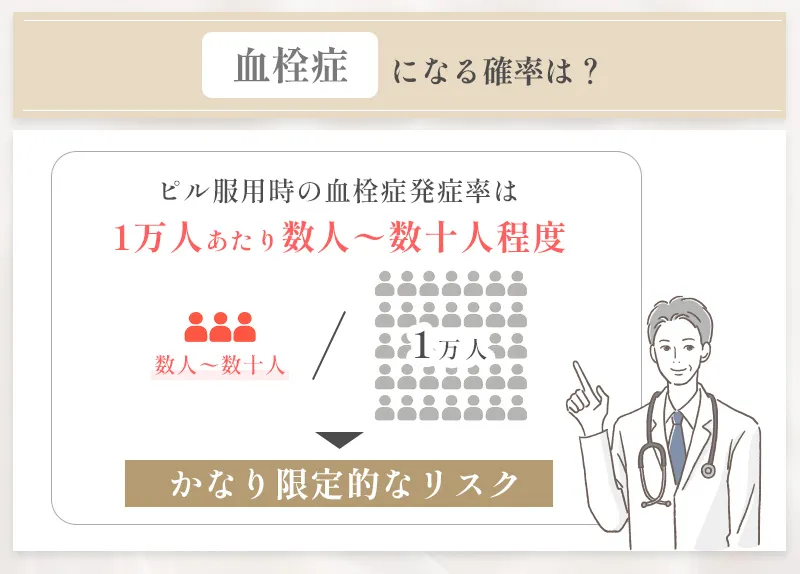

実際何人に1人がなる?血栓症になる確率の目安

ピルによる血栓症の発症はごくわずかで、ほとんどの人が安全に服用できます。

低用量ピルを服用した場合の血栓症発症率は1万人あたり数人から十数人程度とされ、非常に限定的なリスクにとどまっています。

比較すると、ピルを使わない場合は1万人あたり2〜3人、妊娠中は約60人、出産直後は約400人が血栓症を発症するとされます。妊娠や出産のリスクに比べれば、ピルによる発症率は低い水準であり、さらに第二世代低用量ピルやエストロゲンを含まないミニピルを選べばリスクを抑えることも可能です。

| 比較対象 | 発症率の目安(1万人あたり) |

|---|---|

| ピルを服用していない場合 | 約2〜3人 |

| 低用量ピル(第二世代)を服用している場合 | 約6〜9人 |

| 低用量ピル(第三・第四世代)を服用している場合 | 約10〜15人 |

| ミニピル(プロゲスチン単剤)を服用している場合 | 約2〜3人 |

| 妊娠中 | 約5〜20人 |

| 産後12週以内 | 約40〜65人 |

血栓症の発症率はごくわずかで、妊娠や出産と比べれば低いため、リスクを正しく理解し、適切な種類を選べば安心して続けられます。

参考:日本産科婦人科学会「低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン」

血栓症になりにくい人となりやすい人の特徴

ピルの服用による血栓症は誰にでも起こり得ますが、年齢や生活習慣、体質によってリスクの大きさは異なります。健康状態や生活習慣が安定している人はリスクが低く、逆に生活習慣病や喫煙習慣がある人は注意が必要です。

たとえば、35歳未満で非喫煙者、BMIが正常範囲にあり、家族に血栓症の既往がない人は、発症リスクが低いとされます。定期的に体を動かし血流を保っていることも予防につながります。

血栓症になりにくい人の特徴

- 35歳未満で健康状態が良好

- 喫煙習慣がない

- BMIが正常範囲にある

- 家族に血栓症の既往がない

- 定期的に運動をして血流を保っている

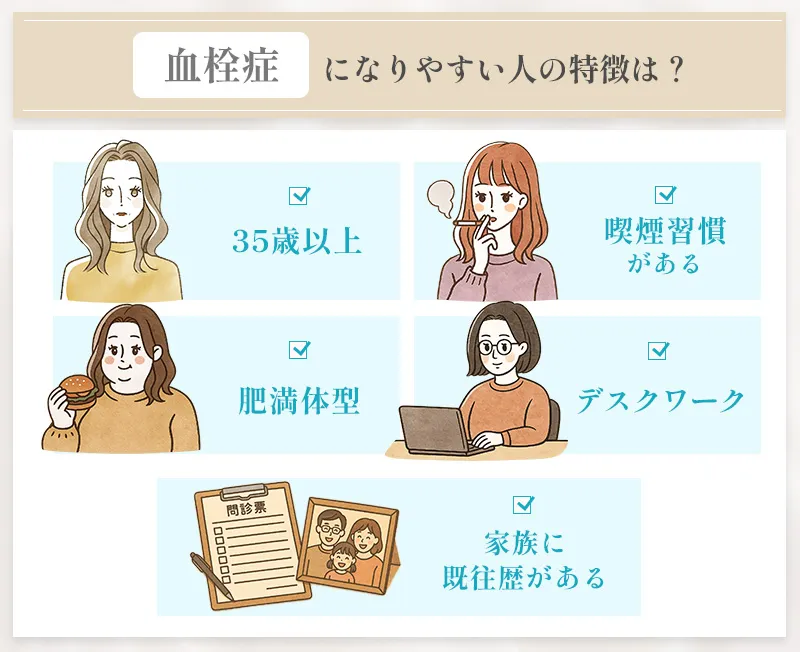

一方で、35歳以上や喫煙習慣がある人、肥満傾向にある人は血栓症の発症率が高まります。さらに、家族に血栓症の既往がある場合や、デスクワークや長距離移動のように長時間同じ姿勢で過ごすことが多い人もリスクが高まるとされています。

血栓症になりやすい人の特徴

- 35歳以上でピルを服用している

- 喫煙習慣がある

- 肥満傾向(BMIが高め)である

- 家族に血栓症の既往がある

- 長時間同じ姿勢で過ごすことが多い(デスクワークや旅行など)

自分がどちらの特徴に当てはまるかを理解することは、ピルの選び方に直結します。リスクが高い場合は血栓症のリスクが低い種類のピルを検討し、医師と相談しながら安全な服用方法を選ぶことが大切です。

ピル服用中に注意したい血栓症の初期症状とは?

ピルを服用する上では、血栓症の初期症状に早めに気づけるかどうかが重症化を防ぐ大切なポイントです。ピルを服用している人は、日常で現れるサインを知っておくことが安心につながります。

血栓症の初期症状と体調変化、飲み始めの注意点、そして不安を感じたときの受診行動について解説します。

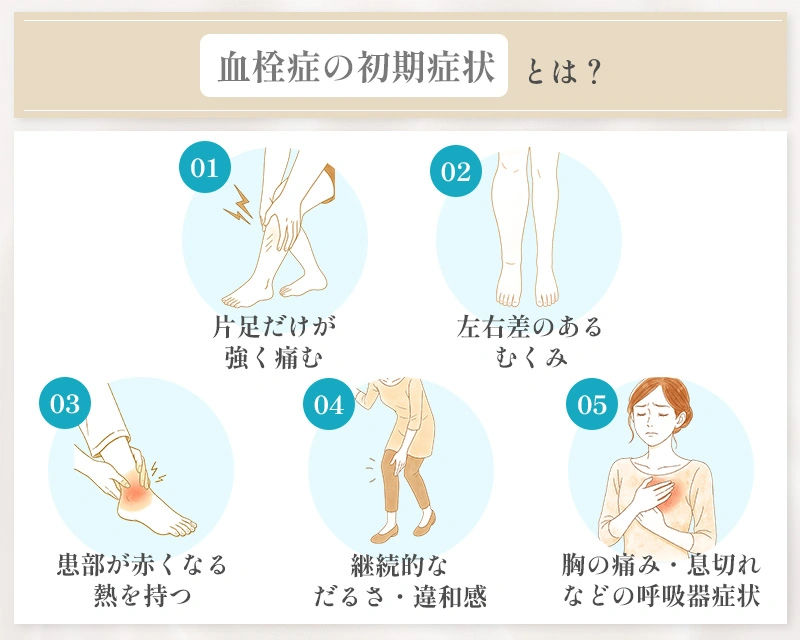

血栓症の初期症状・注意したい体調の変化

ふくらはぎの痛みや腫れ、足のだるさや熱っぽさは、血栓症の初期に多く見られるサインです。特に片側だけに症状が現れる場合は注意が必要です。

血栓症の疑いがある体調の変化

- ふくらはぎの片側に強い痛みや張りがある

- 足首やふくらはぎに左右差のあるむくみが出ている

- 患部の皮膚が赤くなる、または熱を持っている

- 歩行時や安静時に続く違和感やだるさがある

- 進行すると胸の痛みや息切れ、動悸などの呼吸器症状が出る

血栓は下肢の静脈にできやすく、ふくらはぎに片側だけ張りや痛みが出る、むくみに左右差があるといった形で現れることがあります。進行すると肺塞栓などにつながり、胸の痛みや息苦しさ、動悸といった全身の異常に発展する危険もあります。

日常の体調の変化に気づき、違和感を放置せず早めに受診することが、血栓症の重症化を防ぐために欠かせません。

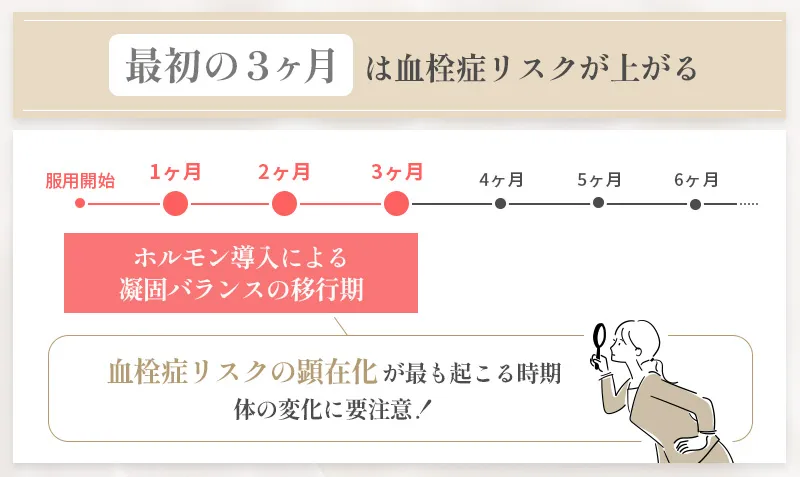

ピルの飲み始めは血栓症に特に注意

ピルを飲み始めてから最初の3か月間は血栓症のリスクが比較的高い時期といわれています。新しいホルモン環境に身体が慣れるまでの間は、血液の凝固バランスが変化しやすいためです。

ふくらはぎの痛みや足のむくみなど、普段と違う体調の変化を感じたら注意が必要です。軽い症状だと思って放置すると進行する可能性があるため、違和感が続く場合は早めに医療機関を受診することが大切です。

もしかして血栓症かも?不安な際の対処法

血栓症を疑う症状が出たときは、ピルの服用を中断し、速やかに医療機関を受診することが重要です。特に呼吸困難や胸の痛みを伴う場合は、救急外来での対応が必要となります。

診察は婦人科だけでなく、血管外科や循環器内科でも受けられます。受診時には服用中のピルの種類や飲み始めた時期を正確に伝えると、診断がスムーズになります。

自己判断で市販薬を使ったり、症状が治まるのを待つのは危険であり、早期の診断と治療が重症化を防ぐ鍵です。

血栓症が疑われる症状に気づいたら、迷わず医療機関へ相談することが、安心してピルを継続するために欠かせません。

ピルの服用では、血栓症以外にも吐き気やむくみなどの副作用が出ることがあります。血栓症とは異なり、危険性の低い症状ではありますがまれに長引いてしまうこともあります。症状別の予防法やひどくなってしまったときの対策を以下の記事でまとめています。

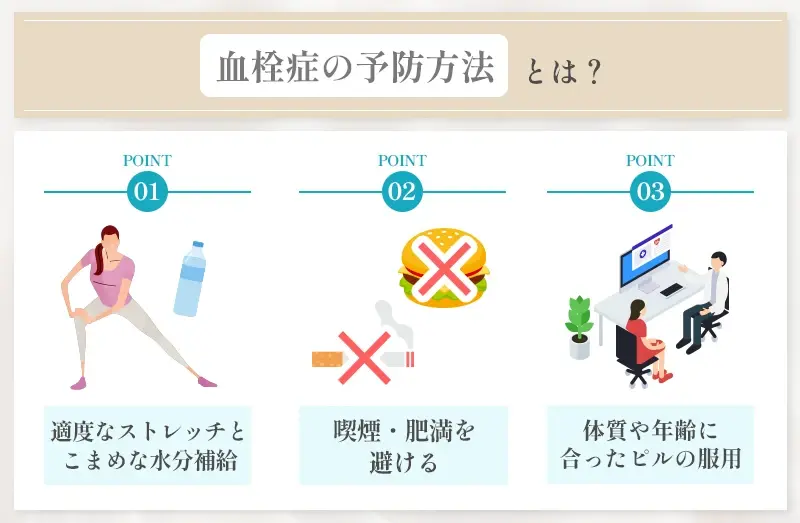

ピルによる血栓症を予防する3つの方法!生活習慣の改善や適度なストレッチが大切

ピルを安全に使い続けるためには、血栓症のリスクを下げる生活習慣を意識することが欠かせません。特に体質や生活習慣によってリスクは変わるため、自分に合った工夫を知っておくことが大切です。

日常生活で実践できる、ピルによる血栓症の予防方法を紹介します。

血栓症リスクとなる喫煙や肥満・高血圧を避ける

ピルによる血栓症のリスクを下げるためには、喫煙や肥満、高血圧といった生活習慣上のリスク要因を避けることが重要です。

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、血流を悪化させることで血栓ができやすい状態をつくります。また、肥満や高血圧は血流停滞を引き起こすことで、血液の循環に負担をか、血栓形成を促進する原因となります。

もし喫煙習慣があるのであれば、禁煙を徹底することで、ピルによる血栓症リスクを減らすことができます。また、肥満や高血圧を軽減するための、バランスの取れた食事や適度な運動で体重を管理することも重要です。

血栓症を防ぐためには、喫煙・肥満・高血圧といったリスク要因を排除し、健康的な生活習慣を意識することが不可欠です。

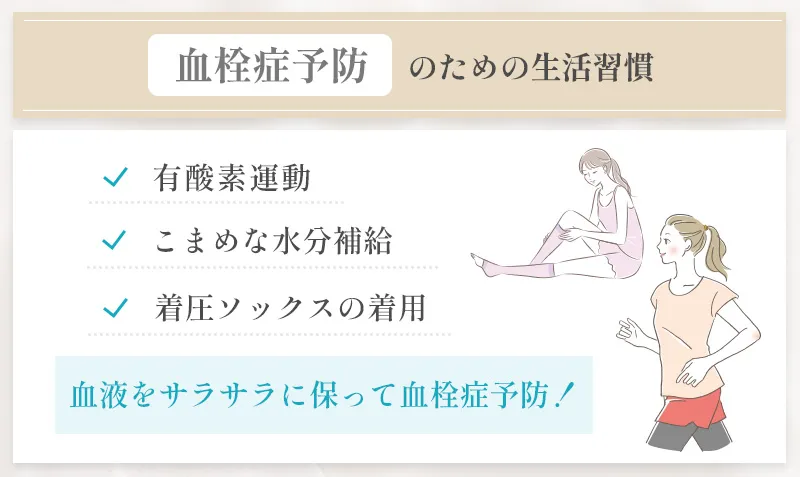

適度な運動やストレッチ・こまめな水分補給で血液をサラサラに保つ

ピルによる血栓症を予防するためには、生活習慣を整え、血液の流れをスムーズに保つことが大切です。

長時間のデスクワークや同じ姿勢は血流を滞らせ、血栓ができやすい環境を生みます。また、水分不足は血液の粘度を高め、血液が固まりやすい状態につながります。生活習慣による血栓症リスクを取り除くには、日常的に体を動かし、十分な水分を摂ることが効果的です。

ピルの服用によって引き起こされる血栓症を防ぐためには、週に数回のウォーキングや軽いジョギングなど、有酸素運動を取り入れることが効果的です。日常的に運動するのが難しい場合でも、足を動かすストレッチを定期的に行えば血流改善に役立ちます。

あわせて、こまめに水分補給を行い、血液がドロドロにならないよう意識することも重要です。

また、着圧ソックスを活用することも血栓症の予防に効果的です。下肢に圧力をかけることで血流を促進し、長時間の座位や立位で起こりやすい血液の停滞を防ぎます。

運動習慣や水分補給といったシンプルな行動を継続し、血液をサラサラに保つ生活を心がけることで、血栓症を防ぎながら安心してピルを使い続けることができます。

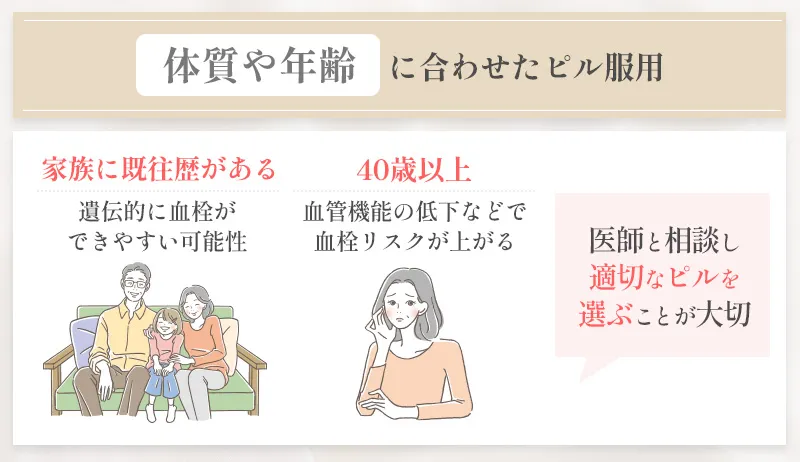

体質や年齢に合ったピルを服用する

ピルの服用による血栓症を防ぐためには、自分の体質や年齢に合わせたピルを選ぶことが欠かせません。

ピルの服用については女性ホルモンの種類や量によって一人ひとりリスクが異なり、血栓ができやすい体質の人や家族に血栓症の既往がある人は特に注意が必要です。

また、加齢によって血管やホルモンの影響が強まり、40歳を超えると血栓症のリスクが高まるとされています。

医師が行う問診や既往歴の確認を受けることが、血栓症リスクを抑えて安全にピルを処方してもらうためには重要です。体質や年齢に合わせた種類を選ぶことで、副作用への不安を減らしながら避妊や生理トラブル改善の効果を得られます。

安心してピルを続けるためには、医師と相談して適切なタイプを選ぶことが大切です。

血栓症リスクが低いピルとは?不安を軽減するための選び方

ピルは種類によって血栓症のリスクに差があります。自分に合った種類を選ぶことで、不安を減らしながら避妊や生理痛改善などの効果を得ることができます。血栓症リスクが低いとされるピルの種類について解説します。

血栓症リスクが気になる人には低用量ピルの第二世代がおすすめ

第二世代の低用量ピル(レボノルゲストレルを含むタイプ)は、他の世代に比べて血栓症リスクが低いとされています。血液が固まりやすくなる作用が比較的弱いため、長期的に使いやすいのが特徴です。

第二世代は避妊効果と安全性のバランスが良く、国内外のガイドラインでも「標準的に処方されるピル」として位置づけられています。特に初めてピルを服用する方や、血栓症リスクをできるだけ避けたい方に向いている種類です。

同じ低用量ピルでも、第三世代や第四世代はニキビ改善や体重変化の少なさといったメリットがありますが、その分エストロゲンやプロゲスチンの影響で血栓症リスクがやや高くなる傾向があります。リスクを優先的に抑えたいのであれば、第二世代を選ぶのが安心です。

代表的な第二世代ピルには、トリキュラー、アンジュ28、ラベルフィーユなどがあります。いずれも避妊効果に加えて月経痛やPMSの改善にも役立ち、幅広い年代で使われています。

ミニピル・超低用量ピルの選択肢もある

血栓症リスクをより低くしたい人には、ミニピルや超低用量ピルといった選択肢があります。ホルモン量や成分の違いによって特徴や使いやすさが変わるため、自分に合ったタイプを選ぶことが重要です。

ミニピルはプロゲスチンのみを含むため、エストロゲンによる血液凝固作用がないのが特徴です。授乳中の方や血栓症リスクが高い方に処方されることが多く、最もリスクの低いピルの一つとされています。ただし排卵抑制の効果はやや弱めで、服用時間が数時間ずれるだけで避妊効果が下がる可能性があるため、正確な管理ができる人に向いています。

超低用量ピルは低用量ピルよりさらにエストロゲン量を抑えており、副作用が出やすい人でも続けやすい点がメリットです。月経痛やPMSの改善にも役立ちますが、ホルモン量が少ない分、飲み忘れや服用時間のずれに敏感であるため、管理を徹底できる人に適しています。

血栓症リスクを最優先に避けたい人にはミニピル、副作用を抑えながらバランスよく続けたい人には第二世代の低用量ピルが一般的に選ばれています。

効果と安全性のバランスをとるなら低用量ピルがおすすめ

| 種類 | 血栓症リスク | 特徴 | 適している人 |

|---|---|---|---|

| 低用量ピル(第二世代) | やや上昇(約6〜9人/1万人年) | 避妊効果と安全性のバランスが良く、標準的に処方される | 血栓症リスクを抑えながら避妊や月経痛改善を希望する人 |

| 低用量ピル(第三・第四世代) | 上昇(約10〜15人/1万人年) | ニキビ改善や体重変化の少なさを目的に処方されることもある | 美容面を重視する人(ただしリスク因子が少ないことが条件) |

| ミニピル(プロゲスチン単剤) | ほぼ変わらない(約2〜3人/1万人年) | エストロゲンを含まないため血栓症リスクが低い | 授乳中の人、血栓症リスクが高い人、エストロゲンが使えない人 |

| 超低用量ピル | 低い(ただし服用管理がシビア) | エストロゲン量をさらに抑えて副作用を軽減 | 副作用を避けたい人、低用量ピルで副作用が強く出た人 |

避妊効果や生理トラブル改善を得ながら、血栓症リスクを抑えるには低用量ピルが最も現実的な選択肢です。特に第二世代はリスクと効果のバランスが良く、多くの人に処方されています。

低用量ピルは避妊効果だけでなく、月経痛やPMSの改善、肌荒れ予防など幅広いメリットがあります。超低用量ピルやミニピルに比べて服用管理がしやすく、継続が容易なのも大きな利点です。血栓症のリスクは完全にゼロではありませんが、医師の診察を受けて適切に選べば、安全に長く使い続けられます。

低用量ピルにはトリキュラーやマーベロン、アンジュ28、ファボワールなど複数の種類があり、それぞれ効果や副作用の出方に違いがあります。以下の記事では、自分に合った低用量ピルの選び方や特徴を解説しています。

リスクを理解すればピルは安心して服用できる

ピルと血栓症の関係は、確率・初期症状・予防策を正しく理解すれば、必要以上に不安にならなくても問題ないことがわかります。発症率は確かに上昇しますが、数値的には限られた範囲にとどまり、妊娠や産後に比べれば低い水準です。

また、初期症状を把握し、生活習慣の中に予防行動を取り入れることで、リスクをさらに抑えることが可能です。第二世代低用量ピル、ミニピル、超低用量ピルといった血栓症リスクを低く抑えやすい選択肢も存在し、自分の体質やライフスタイルに合った方法を選べます。

ピルの服用を検討する際に重要なのは、医師と相談しながら適したタイプを選び、継続的にフォローしてもらうことです。そうすることで、血栓症といったリスクを避けながら、避妊効果や生理トラブルの改善などのメリットを安心して享受できます。

血栓症のリスクを理解したうえで正しく利用すれば、ピルは安全性と有効性を両立できる手段となります。不安がある人は、まずオンライン診療を通じて医師に相談することから始めてみましょう。

MF ビューティークリニック

MF ビューティークリニック