生理不順の原因と自分でできる治し方!クリニックを受診すべき目安も解説

2025.10.16

生理不順の主な原因は、生活リズムの乱れや加齢など年齢やライフステージによって様々です。

生理不順を放置すると、生理が3か月以上こなかったり出血が8日以上続くなど日常生活に影響が出てしまいます。

生理不順は、生活習慣の改善や医師による治療、低用量ピルの活用などで治すことが可能です。

年代別での生理不順の原因や治し方、クリニックを受診すべき目安を解説します。

自分に起きている生理不順がセルフケアで治るのかクリニックに相談すべきかを判断でき、安心して行動できるようになります。

生理不順とは生理の周期や出血量が乱れた状態

生理不順とは、月経の周期・出血量が通常の生理の範囲から外れている状態を指します。

月経の期間が24日未満の間に次の月経が始まる、もしくは39日以上経過しているのに月経がこない、出血量が極端に多い・少ないなど症状がある場合は生理不順の可能性が高いです。

一時的な環境変化でも起こることがありますが、2周期以上生理不順が続く場合はホルモンや子宮の機能異常が関係している可能性があります。

放置すると妊娠・健康・日常生活に支障をきたすこともあるため、正しい知識と早めの対処が大切です。

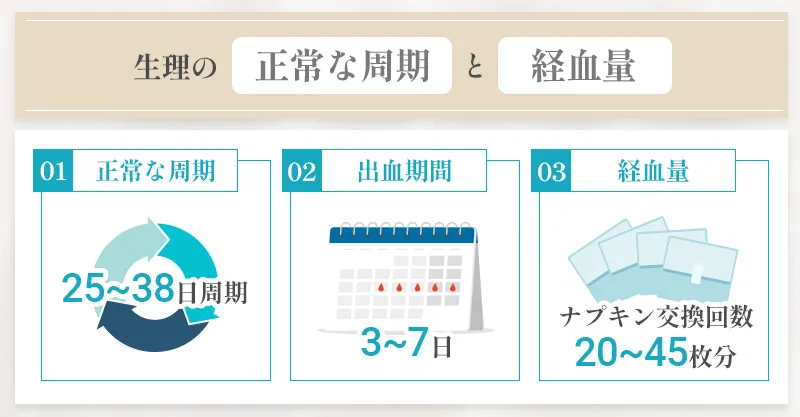

生理の正常な周期と出血量

生理の正常な周期と出血量は、周期25~38日・出血期間3~7日・経血量はナプキンの交換回数20枚~45枚分とされています。

生理時の周期のばらつきや極端な出血量は生理不順とされ、ホルモンバランスの乱れや婦人科疾患が関係していることがあります。

生理の異常なサイン

- 月経が2週間おきに来る

- 月経が2か月以上空く

- 出血がダラダラと8日以上続く

- ナプキンを1時間で替えるほどの出血がある

対して、生理が1日で終わったり、出血が非常に少ない場合も、排卵がうまく起こっていない可能性が高いです。

生理は、卵巣・子宮・ホルモンの働きが連携して初めて正常に起こるため、正常範囲を知っておくことで、自分の症状を客観的に判断できます。

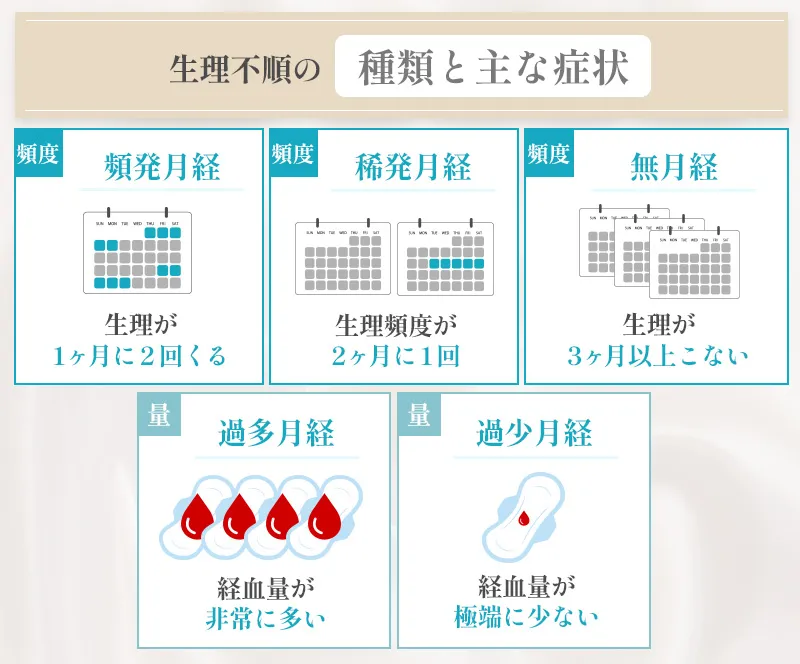

生理不順の種類と主な症状について

生理不順は、症状によって頻発月経・稀発月経など名称が異なります。

生理不順は種類によって原因が異なるので、適切に治すためにも自身に該当する症状を確認することが重要です。

| 生理不順の種類 | 主な症状 |

|---|---|

| 頻発月経 | 生理が1か月に2回くる |

| 稀発月経 | 生理頻度が2か月に1回 |

| 無月経 | 3か月以上生理がこない |

| 過多月経 | 経血量が非常に多い |

| 過少月経 | 経血量が極端に少ない |

例えば、1か月に2回来る状態は頻発月経、2か月に1度の状態は稀発月経に該当し、ホルモン分泌の異常が関係していることが多いです。

経血量が極端に多く、血の塊が出る・夜用ナプキンでも足りないといった場合は過多月経が疑われ、子宮筋腫や内膜症が背景にあることもあります。

おりもの程度しか出血がなく2日以内に終わるような場合は過少月経となり、無排卵やエストロゲン不足が関係している可能性が高いです。

生理不順のタイプを正しく把握することで、生理不順の原因や適切な治し方を知る第一歩になります。

妊娠の可能性も確認することが大切

生理が遅れている・止まっていると感じたときは、妊娠の可能性も確認しましょう。

排卵が正常に起きていた場合、避妊の有無にかかわらず妊娠の可能性を完全に否定できないためです。

妊娠の有無を確認するポイント

- 生理が予定より1週間以上遅れた場合は検査薬で判定可能

- 検査薬は生理予定日の1週間後から使用可能

- 尿中のホルモンを検出し妊娠を確認

仮に妊娠していた場合、生理不順とは異なる対応が必要になります。

一方で、妊娠していないにも関わらず生理が来ない状態が続く場合は、ホルモンの乱れや無排卵の可能性が高いです。

生理不順の正しい判断と対応を行うためにも、心当たりがなくても妊娠の有無は確認しておきましょう。

生理不順の年齢別での原因と病気が関係しているケース

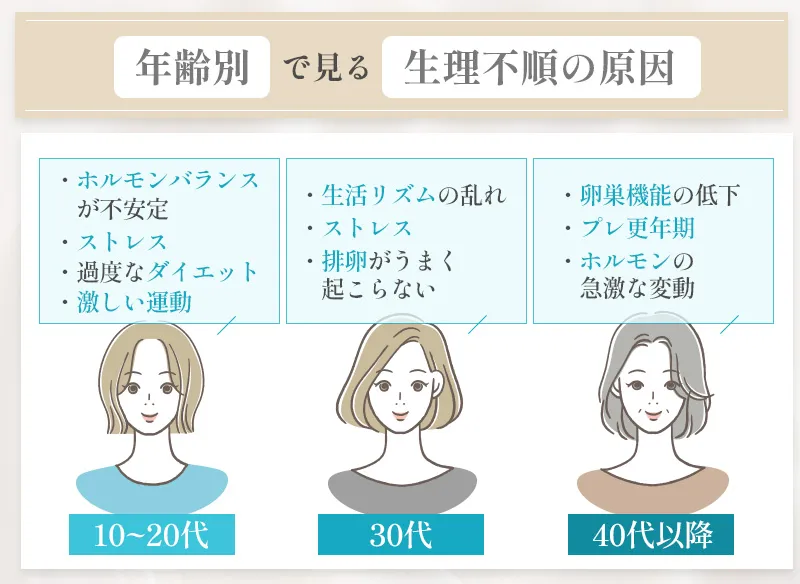

生理不順の原因は、ストレスやホルモンの分泌リズムの不安定さなど年齢やライフステージによって様々です。

10代~20代は成長期によるホルモンバランスの不安定さ、30代と40代は仕事・育児によるストレスや加齢が原因で生理不順が起こりやすいです。

年齢別で生理不順の症状が異なるので、自分に考えられる原因を確認し適切な対処を行いましょう。

生理不順の主な原因や背景を10代から40代以降までの年代別にわかりやすく解説します。

| 年代 | 原因 |

|---|---|

| 10代~20代 | ホルモンの分泌リズムが安定しにくい 環境変化によるストレス 過度なダイエット 体重の急激な減少 激しい運動 |

| 30代 | 仕事や育児による生活リズムの乱れ ストレス睡眠不足 不規則な食事 ストレス過多 排卵がうまく起こらない |

| 40代以降 | 卵巣機能が徐々に低下 プレ更年期 ホルモンの急激な変動 |

10代・20代に多い原因

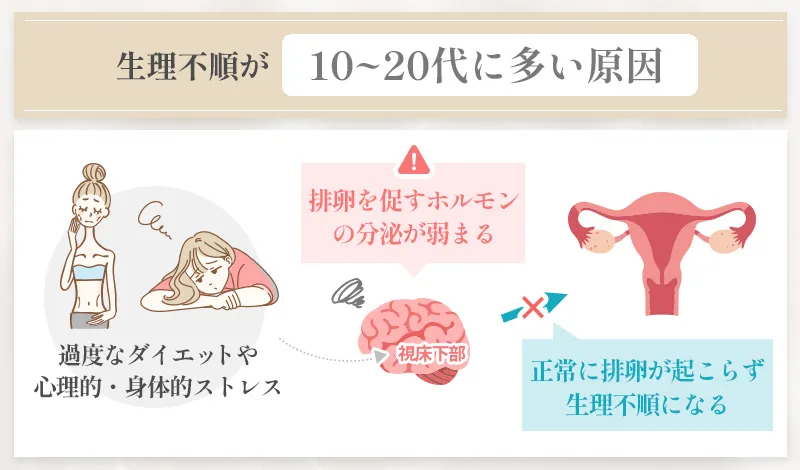

10代・20代に多い生理不順の主な原因は、成長期特有のホルモンバランスの不安定さと、環境の変化によるストレスの影響を受けやすいことです。

初めての月経から数年間はホルモン分泌のリズムが安定せず、排卵の起きない周期も多いため、生理が来なかったり周期がばらついたりすることが一般的です。

さらに、過度なダイエットや体重の急激な減少、激しい運動は脳が排卵を止める指令を出すきっかけになります。

排卵が止まればホルモン分泌も低下し、無月経や不規則な出血が起こります。

人間関係や生活リズムの変化から心理的・身体的ストレスが重なると、視床下部の働きが乱れ、無月経や周期の遅れが起こりやすくなります。

10代~20代の生理不順は一時的なことも多いですが、乱れが2周期以上続く場合は、成長期特有のホルモンバランスの乱れではなく、ホルモン異常や栄養不足が考えられるのですぐに医療機関に相談しましょう。

10代・20代の生理不順のポイント

- 初経から数年間はホルモン分泌のリズムが安定しにくい

- 過度なダイエット・体重の急減・激しい運動が排卵停止のきっかけになる

- 受験・人間関係・生活リズムの乱れなどのストレスで無月経や遅れが生じやすい

- 2周期以上の乱れは専門機関への相談が推奨

30代に多い原因

30代の生理不順の主な原因は、仕事や育児など生活リズムの乱れによる生理周期の安定性が崩れることや加齢にともなう排卵機能の変化です。

睡眠不足・不規則な食事・ストレス過多といった日常的な負担がホルモン分泌に影響を与え、生理周期の安定性を崩してしまいます。

特に30代で注意したいのが、排卵がうまく起こらない状態です。

月経が2〜3か月空く、あるいは極端に軽い出血が続くといった症状が出ている場合は多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などの排卵障害が疑われます。

主にホルモンバランスの異常や生活習慣などの環境的な要因などが合わさって発症する排卵障害の一種です。

ニキビや体重増加、多毛といった症状が伴うこともあり多嚢胞性卵巣症候群と気づかない場合が多いです。

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は放置してしまうと、不妊や子宮体がん、糖尿病など様々な病気につながる可能性が高まります。

生活習慣の改善を行っても生理不順が治らない場合は、速やかに産婦人科を受診しましょう。

30代に多い生理不順のポイント

- 睡眠不足・不規則な食事・ストレス過多が周期の安定性を崩す

- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などの排卵障害に注意

- 月経が2〜3か月空く・極端に軽い出血が続く形で現れやすい

- PCOSではニキビ・体重増加・多毛の症状を伴うことがある

- 改善が見られない場合は婦人科での評価が必要

40代に多い原因

40代の生理不順は加齢に伴う卵巣機能の低下・プレ更年期による女性ホルモンが不安定になることが主な原因です。

プレ更年期は特に45歳前後に見られる女性ホルモン(エストロゲン)の減少が始まりホルモンバランスが乱れ、心身の不調を感じ始める時期のことを指します。

主な原因は、エストロゲンという女性ホルモンの分泌量が加齢とともに減少しホルモンバランスが乱れ、自律神経のバランスが乱れることです。

プレ更年期の症状は、生理周期の乱れ・のぼせ・ほてり・不眠・気分の落ち込みなど、が出やすくなります。

40代の生理不順の主な症状は、卵巣機能の低下により月経周期が短くなったり長く空く、経血量が極端に増減したりするほか不正出血が現れることもあります。

生活習慣を整えても生理不順が治らない場合は、器質的疾患(子宮筋腫や内膜症など)の疑いがあります。

生理不順は、ホルモンバランスの乱れと器質的疾患(子宮筋腫や内膜症など)が同時に進行している可能性もあり、セルフケアだけでは治すのが難しいです。

月経の安定性や出血量に変化が見られたときは、生理不順である可能性が高いので婦人科を受診し医師による診察を受けて改善を目指しましょう。

40代以降に多い生理不順のポイント

- 卵巣機能の低下によりホルモンバランスが乱れる

- プレ更年期で出血量や周期のばらつきが大きくなる

- 生理不順の主な症状は不正出血や自律神経症状

(のぼせ・ほてり・不眠・気分の落ち込み) - 子宮筋腫や内膜症など器質的疾患が併発する可能性

- 変化を年齢のせいにせず早めの婦人科受診が望ましい

病気が関係しているケース

生理不順の中には、ストレスや生活リズムだけでなく子宮や卵巣、内分泌系の病気が関係しているケースもあります。

生理不順に関係してくる具体的な病気は、子宮筋腫や子宮内膜症、甲状腺機能の異常や高プロラクチン血症などです。

| 病名 | 症状 |

|---|---|

| 子宮筋腫・子宮内膜症 | 過多月経や月経痛の原因になり、出血が長引いたり量が増えたりする |

| 甲状腺機能の異常 (バセドウ病など) | ホルモン分泌の異常を通じて生理周期に影響を与える |

| 高プロラクチン血症 | 生理が止まる・来なくなるなど無月経の症状が現れる |

病気が関係している生理不順では、血液検査や画像検査によって初めて発覚することが多いので、症状だけで判断することは非常に難しいです。

生活習慣を見直しても生理不順が続く場合は、病気の可能性を前提に医療機関で検査を受けましょう。

病気が関係する生理不順のポイント

- 子宮筋腫・子宮内膜症:過多月経・月経痛・出血が長引く/量が増える

- 甲状腺機能の異常(バセドウ病・橋本病など):生理周期への影響

- 高プロラクチン血症:乳汁分泌・無月経の症状

- 症状だけでは判断が難しく、血液検査・画像検査が必要

- 生活習慣の見直しで改善しない場合は検査が重要

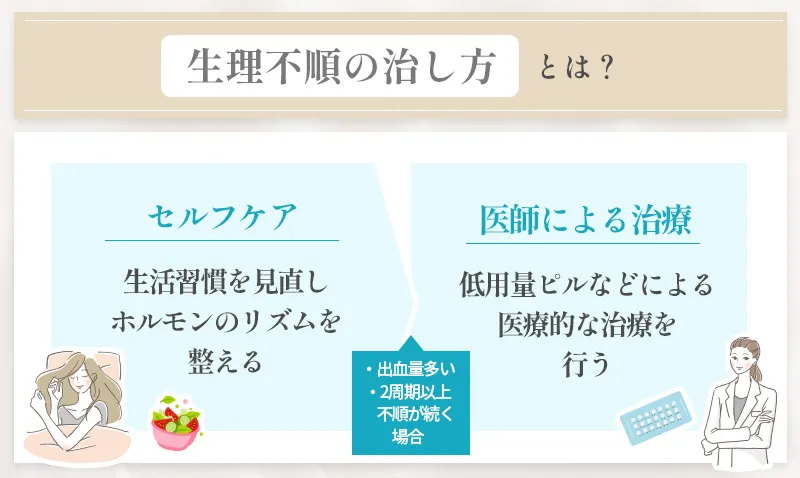

生理不順の治し方をセルフケア・医療の観点から解説

生理不順を改善するには、まず生活習慣を見直し、ホルモンのリズムを整えることが基本となります。

生理不順が2周期以上続いたり、急に出血量が多い場合は、クリニックを受診し医師による治療が必要です。

一時的な乱れであればセルフケアだけでも改善が期待できますが、生理不順を根本的に改善するにはセルフケアだけでなく低用量ピルなど医師による治療も行うことが重要です。

生理不順の具体的な治し方を生活習慣の調整やサプリの活用、医師による治療方法まで解説します。

生活習慣を整えてホルモンバランスを安定させる

生理不順をセルフケアで治す場合、睡眠・食事・ストレス管理といった生活習慣を整えることが基本です。

体内のホルモンバランスは自律神経と密接に連動しており、不規則な生活や精神的な負荷が続くとリズムが乱れやすくなります。

例えば、1日7時間未満の睡眠は、視床下部の働きを低下させ、排卵やホルモン分泌のタイミングを狂わせる要因となります。

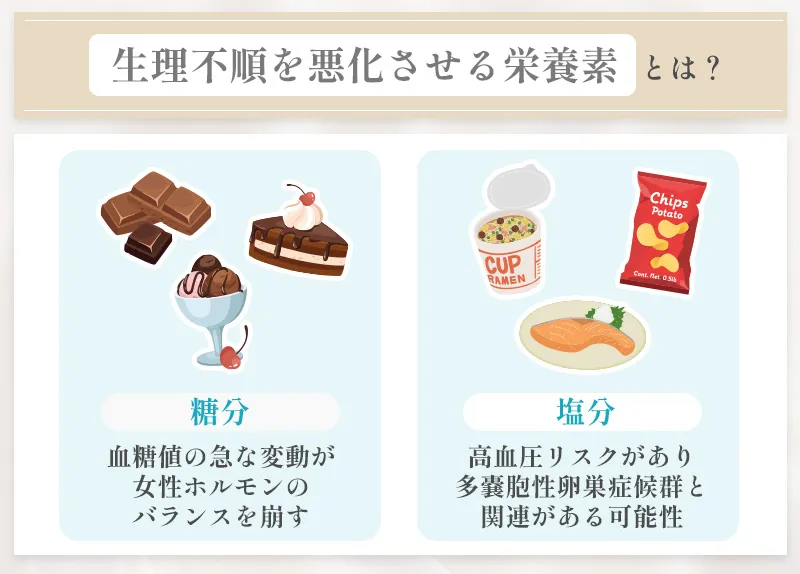

食事は塩分や糖質などの栄養素の取りすぎは、生理不順を悪化させる可能性があるので摂取は控えましょう。

さらに、慢性的なストレスはコルチゾールの分泌を促し、ホルモンバランスが乱れてしまいます。

睡眠不足・食事・慢性的なストレスを改善しないと、排卵が止まり生理不順になるリスクが高まります。

日常生活を見直すことは、ホルモンバランスの基盤を整える最も自然かつ継続しやすい方法であり、生理不順の症状が軽度の段階であれば改善効果も高くなります。

生活習慣改善で意識するポイント

- 睡眠時間を一定に保ち、7時間前後の質の良い睡眠を確保する

- 朝食を抜かず、糖質・タンパク質・脂質をバランスよく摂取する

- ストレス軽減のため、適度な運動やリラックス時間を設ける

- 過度なダイエットや極端な食事制限を避ける

- 体温リズムを整えるため、就寝・起床時間を一定にする

栄養とサプリで女性ホルモンをサポート

生理不順のセルフケアで行う治し方として、生活習慣改善と合わせて栄養やサプリでホルモンの合成や分泌を助ける要素をしっかり補うことも効果的です。

特に、ビタミンB群・ビタミンD・鉄・カルシウム・マグネシウムは、女性ホルモンの働きや脳からのホルモン指令に関与しています。

| ホルモンバランスを支える栄養素 | 役割 |

|---|---|

| ビタミンB6 | 黄体ホルモンの合成を助ける |

| ビタミンD | 卵巣受容体に作用しホルモン感受性を高める |

| 鉄 | 貧血防止とホルモン原料の補給に重要 |

| カルシウム・マグネシウム | 神経伝達を整えホルモン分泌を安定化 |

| タンパク質 | ホルモン生成の基礎原料となる |

例えば、ビタミンB6は黄体ホルモンの合成に関わり、排卵や生理のタイミングを整える役割があります。

ビタミンDは卵巣の受容体に作用し、ホルモン感受性を高めると報告されており、不足すると排卵異常が起きやすいです。

鉄は出血によって失われる栄養素であり、不足すると貧血だけでなくホルモンの原料不足にもつながります。

これらを日々の食事で十分に摂るのが理想ですが、難しい場合は市販のサプリで補いましょう。

ただし、サプリはあくまでも補助的な手段であり、症状が長引く場合は必ず医師による治療を行ってください。

医師による治療で周期を安定させる

生活改善やサプリメントで生理不順の改善が見られない場合は、医師による治療で生理周期を安定させる方法が選択されます。

生理不順の背景には、ホルモン分泌の異常や排卵障害、婦人科系の疾患が隠れているケースもあるため、セルフケアだけでは改善できません。

医師の治療は生理不順の原因に応じて異なり、ホルモン分泌が不安定な場合はホルモン剤を使用して排卵リズムを整える方法が一般的です。

排卵障害が疑われる際は排卵誘発剤を使用し、甲状腺機能や高プロラクチン血症などが原因の場合は、それぞれの疾患に対して内分泌的な治療が行われます。

| 治療方法 | 目的・内容 | 対象となる症状 |

|---|---|---|

| ホルモン療法 | 黄体ホルモン剤やエストロゲン製剤を用いてホルモンリズムを整える | ホルモン分泌の不安定・周期の乱れ |

| 排卵誘発剤 | クロミフェンなどを使用し排卵を促す | 排卵障害・無排卵周期 |

| 内分泌治療 | 甲状腺疾患・高プロラクチン血症などの基礎疾患を治療 | ホルモン異常による生理不順 |

| 定期検査 | 血液検査・超音波検査でホルモン値や卵巣・子宮の状態を確認 | 治療経過の管理・副作用のチェック |

いずれのケースでも、定期的な血液検査や超音波検査により、ホルモン値や子宮・卵巣の状態を確認しながら進めていきます。

セルフケアの対処で改善しない場合は早めにクリニックを受診することが大切です。

低用量ピルの活用で生理不順の根本改善を目指す

| 薬剤の種類 | 主な作用 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 低用量ピル | ホルモン変動を抑制し、生理周期を安定化 | 周期の安定・経血量の減少・PMS軽減 |

| 中用量ピル | 短期間でホルモン環境をリセット | 生理移動・周期調整などに使用 |

| 超低用量ピル | ホルモン量をさらに低く抑え、体への負担を軽減 | 軽度の不順・肌トラブル改善・副作用軽減 |

低用量ピルを活用することで、生理不順を根本的に治すことが期待できます。

低用量ピルは、生理不順の治療においてホルモンバランスを安定させる目的で使用されています。

避妊以外にも、生理周期のコントロールや経血量を調整ができます。

低用量ピルは、エストロゲンとプロゲスチンという2種類のホルモンを一定量含んでいます。

| ホルモンの種類 | 主な作用 |

|---|---|

| エストロゲン | 生理周期をコントロールできる |

| プロゲスチン | 痛みの軽減や出血量を抑えられる |

低量用ピルを毎日服用することでホルモンの変動を抑え、生理周期を一定に保ちます。

エストロゲンやプロゲスチンは、無排卵や排卵遅延による周期の乱れを整えるだけでなく、子宮内膜の増殖を抑えるため出血量や期間の異常にも対応可能です。

ピルの処方には問診や血圧測定、場合によって血液検査が必要なので、体質や持病の有無によっては適さない場合もあります。

生理不順が長期化している、生活習慣の見直しやサプリでは改善が難しいと感じる場合は、低用量ピルでホルモンバランスを安定させて生理不順の根本改善を目指しましょう。

低用量ピルは種類によって配合されているホルモンが異なるため、副作用の出やすさにも違いがあります。

体質に合わないピルを服用すると、吐き気や頭痛など体の不調を感じてしまうため、自分に合ったタイプを見極めることが重要です

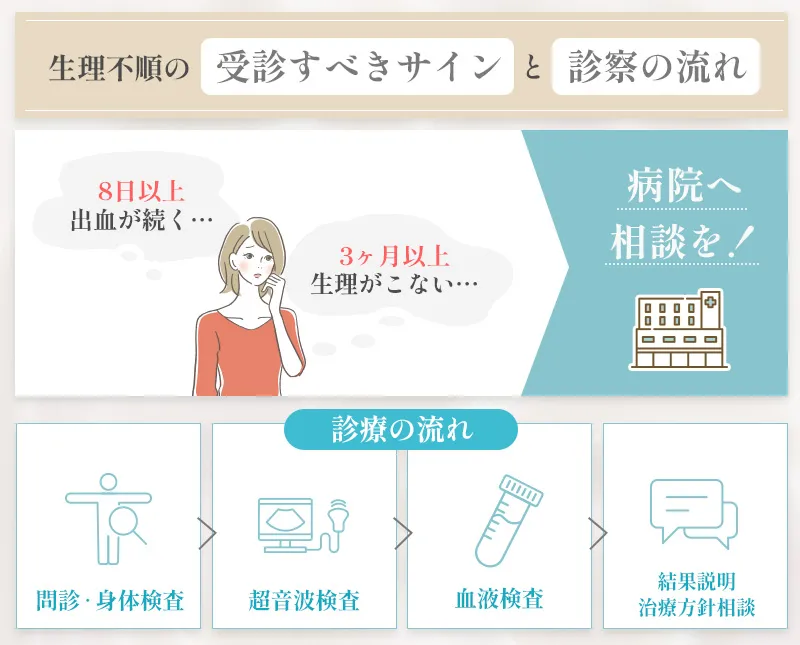

生理不順でクリニックを受診すべきサインと診察の流れ

生理が3か月以上こなかったり、出血が8日以上続く場合はクリニックの受診がおすすめです。

一時的な変化であればセルフケアだけでも改善できますが、周期や出血の状態が一定期間以上乱れる場合は、身体の中で異常が起きている可能性が高いです。

クリニックを受診すべき生理不順のサインや病院を受診したほうが良い理由を解説します。

生理不順の症状が悪化しないためにも、サインを確認してクリニックを受診しましょう

クリニックを受診すべき生理不順のサイン

生理不順でクリニックを受診すべきかどうかは、自身に起きている症状によって判断できます。

生理不順のサインを確認することで、適切なタイミングでクリニックの受診が可能です

| 症状の内容 | 受診を検討すべき理由 |

|---|---|

| 生理が3か月以上こない | 無月経の可能性があり、ホルモンや排卵機能の異常が疑われる |

| 生理周期が39日以上または24日未満が続いている | 排卵障害やホルモンの乱れによる頻発・稀発月経の可能性 |

| 出血が8日以上続く/極端に多い・少ない | 子宮内膜症や筋腫、無排卵周期症などの背景があることも |

| 不正出血・下腹部痛がある | 子宮頸がんや炎症、ホルモン異常との関連がある可能性 |

| 乳汁が出る・体毛が濃くなる・ニキビが悪化 | 高プロラクチン血症や多嚢胞性卵巣症候群の可能性 |

症状が1つでも当てはまる場合は、生理不順の背後に明確な異常があると考え、専門的な診察を受けることで原因が早期に特定され、適切な治療につながります。

生理不順でクリニックを受診したほうがいい理由

生理の乱れが2周期以上続いている場合や、急激な変化が見られる場合は、クリニックを受診しましょう。

生理不順はホルモンバランスの乱れだけでなく、婦人科系の疾患や内分泌異常が関係していることもあるため、専門的な検査で原因を明確にすることが重要です。

| 症状の内容 | 考えられる病気 |

|---|---|

| 生理が3か月以上こない | 排卵障害や甲状腺機能異常などの可能性 |

| 1か月に2回以上生理が来る・出血が8日以上続く | 子宮や卵巣の病気の可能性 |

| 出血量が極端に少ない | 無排卵やホルモン不足 |

| 強い下腹部痛や不正出血、ニキビ・多毛など | 内分泌疾患の可能性 (甲状腺疾患など) |

生理不順をたまたまと思って放置せず、周期や出血量に違いがある場合は、クリニックを受診し医師による治療を受けて下さい。

婦人科で行われる診察と検査の内容

生理不順で婦人科を受診すると、問診から始まり血液検査や内診、超音波(エコー)検査が行われます。

問診では、生理の周期・出血量・期間の変化、初潮の時期や家族歴、ストレス・生活習慣・服用中の薬などが確認されます。

問診の後は、必要に応じて血液検査や内診、超音波(エコー)検査が行われます。

血液検査では、女性ホルモンの分泌状況、甲状腺機能、プロラクチン値などを調べ、超音波検査では子宮や卵巣の状態を確認し、内膜の厚さや卵胞の有無を判断するのが一般的です。

産婦人科で行われる検査は身体への負担が少なく、診察を含めても20〜30分程度で完了するケースがほとんどです。

| 検査・診察項目 | 目的・内容 |

|---|---|

| 問診・身体診察 | 月経の変化・生活習慣・服薬状況などを確認し、原因を推定 |

| 超音波検査 | 子宮や卵巣の状態、内膜の厚さ、卵胞の有無を評価 |

| 血液検査 | FSH・LH・エストロゲン・プロゲステロンなどのホルモン値、甲状腺機能、プロラクチン値を測定 |

| 結果説明・治療方針相談 | 検査結果をもとに、原因の特定と治療方針の説明を行う |

検査結果に応じて医師と治療方針を相談することで、今後の対処法が明確になり不安なく改善に向けて進むことができます。

生理不順の原因を理解し早めに対処することが重要

生理不順は、成長期に伴うホルモンバランスの不安定さや日常生活によるストレス、加齢によって卵巣機能が低下するなど年代によって原因が異なります。

生理不順は単なる体調不良と捉えられがちですが、ホルモンの変動や排卵異常、婦人科系疾患が背景にあるケースも少なくありません。

周期の乱れや出血量に変化がある場合は、まず生活習慣の改善やサプリなどのセルフケアを行いましょう。

セルフケアを行っても改善が難しい場合は、すぐにクリニックを受診して医師による治療を行ってください。

なかでも低用量ピルは医師と相談しながら選択できる治療法の一つとして、避妊以外にも生理周期や出血量などを調整できるので、生理不順が改善が期待できます。

生理不順の症状の変化を見過ごさず、早い段階でセルフケアかクリニックを受診することで、将来的な健康リスクの予防にもつながります。

自身の生理不順の状態を知ったうえで、安心して必要な一歩を踏み出しましょう。

MF ビューティークリニック

MF ビューティークリニック