女性ホルモンを増やす食べ物と飲み物のおすすめ!コンビニで買える例や注意点も解説

2025.10.16

女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、肌や髪のハリ、気分の安定、代謝や自律神経の働きに深く関わっています。

年齢やストレス、生活習慣の影響でホルモンの分泌量が少なくなると、心身のバランスが崩れやすくなりますが、食べ物や飲み物でその働きをサポートすることは可能です。

女性ホルモンを整えるためにおすすめの食べ物や飲み物の選び方をはじめ、コンビニで手軽に購入できるものの例を紹介します。

毎日の食生活をホルモンケアの視点から見直し、より心地よい毎日を送るための参考にしてください。

女性ホルモンが増えるメリットとホルモンが減少する原因

女性ホルモンには、肌・髪・心・代謝などあらゆるバランスを支える働きがあります。

分泌が整っているときは調子が良く感じられますが、ストレスや年齢の影響で減少すると、心身の不調が現れやすくなります。

ホルモンの働きと減少の仕組みを理解しておくことで、自分の体の変化に気づきやすくなり、必要なケアを選びやすくなります。

女性ホルモンを増やすことによる3つのメリット

女性ホルモンの分泌が整うと、心身のコンディションが自然に上向いていきます。

特にエストロゲンが十分に分泌されている状態では、肌・髪・自律神経・代謝などのバランスが保たれやすくなります。

女性ホルモンが増えることで期待できる主な効果

- 肌や髪のツヤが保たれる:コラーゲン生成が促され、ハリや潤いをキープしやすくなる

- メンタルが安定しやすくなる:神経伝達物質のバランスが整い、イライラや気分の落ち込みを防ぎやすくなる

- 代謝や血行が良くなる:体温を維持し、冷えやむくみの改善、疲れにくい体づくりにつながる

ホルモンが整っているときは、見た目の印象だけでなく内面の安定感にも違いが出ます。肌の調子や気分の浮き沈みが穏やかになり、毎日のパフォーマンスが維持しやすくなるのも特徴です。

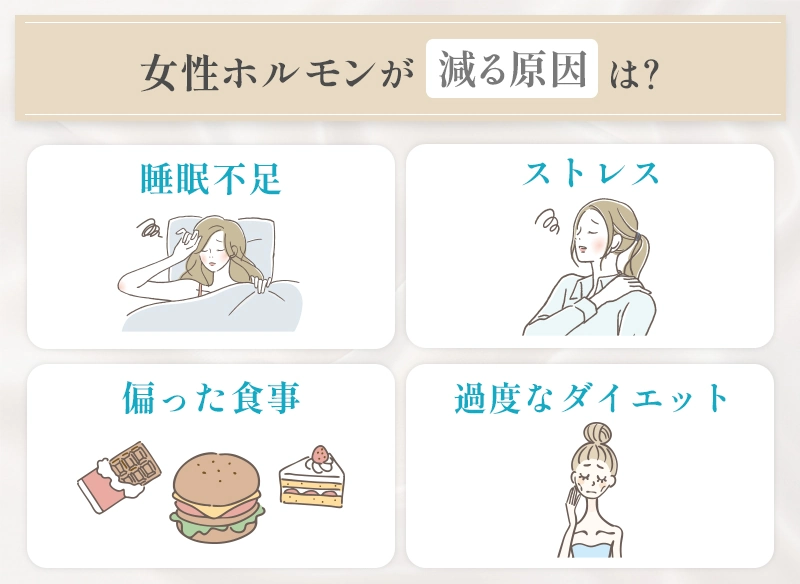

女性ホルモンはそもそもなぜ減るのか

女性ホルモンは年齢とともに分泌のリズムが変化します。エストロゲンは30代後半からゆるやかに減少し、40代後半から50代にかけて急激に低下します。

加齢以外にも、睡眠不足やストレス、偏った食事、過度なダイエットなどの生活習慣がホルモンの分泌を妨げることがあります。

ホルモンは脳の視床下部からの指令で分泌されていますが、ストレスや栄養不足が続くとこの指令が乱れ、分泌のリズムが崩れてしまいます。

十分な休息と栄養が保たれていないと、体はホルモンよりも生命維持を優先するため、結果的にホルモン生成が後回しになってしまうのです。

年齢や環境によって減少を完全に防ぐことはできませんが、栄養バランスを整えることでホルモン分泌をサポートすることは可能です。

食べ物や飲み物の選び方を意識するだけでも、体が本来持つリズムを取り戻しやすくなります。

女性ホルモンを増やす食べ物と飲み物一覧!取り入れる際のポイントも解説

女性ホルモンの分泌を支えるには、日々の食事や飲み物からホルモンの働きを助ける栄養素を取り入れることが重要です。

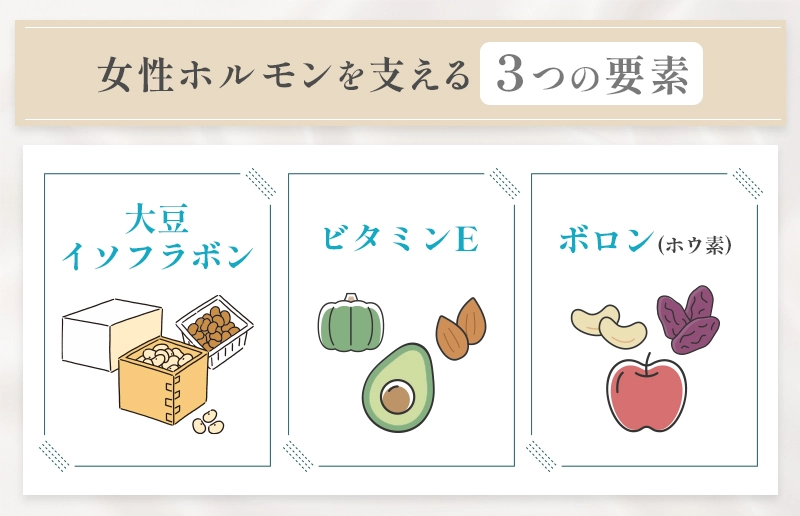

大豆イソフラボンやビタミンE、ボロン(ホウ素)などは、エストロゲンと似た作用を持つ成分として知られ、体内のホルモンバランスを穏やかに整えるサポートをしてくれます。

女性ホルモンを増やす食べ物・飲み物の種類や摂取のポイント、体質による効果の違い、安全に続けるための目安をまとめます。

女性ホルモンを増やす食べ物のおすすめ

女性ホルモンをサポートする栄養素には、大豆イソフラボン・ビタミンE・ボロンなどがあり、それぞれ異なる働きでホルモンバランスを整えます。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| 大豆イソフラボン | 植物性エストロゲンとしてエストロゲンに似た作用を持つ | 納豆、豆腐、豆乳、味噌など |

| ビタミンE | 卵巣機能の維持、抗酸化作用によるホルモン分泌のサポート | アーモンド、かぼちゃ、アボカドなど |

| ボロン(ホウ素) | 体内のエストロゲン濃度を高める働きがある | レーズン、りんご、ナッツ類など |

イソフラボンはエストロゲンと似た構造を持ち、体内でホルモンに近い働きをする植物性エストロゲンとして知られています。

ビタミンEは卵巣機能の維持や抗酸化作用を通してホルモン分泌を支え、ボロンはエストロゲン濃度の維持を助けます。

作用の仕組みが異なるため、複数の食品をバランスよく取り入れることがホルモンの安定に役立ちます。

1日の食事バランスと組み合わせ例

- 朝食:納豆ごはん+味噌汁+ゆで卵

- 昼食:豆腐サラダ+鶏むね肉のグリル+ご飯

- 夕食:鮭の塩焼き+野菜スープ+アーモンドミルク

大豆製品・ビタミンE・たんぱく質・ボロンを組み合わせると、ホルモン分泌を助ける栄養素を自然に摂取できる食事バランスになります。

イソフラボンは脂質と一緒に摂ると吸収率が上がるため、豆腐×オリーブオイル、納豆×卵黄などの組み合わせもおすすめです。

女性ホルモンを増やす飲み物のおすすめ

食事に加え、飲み物にも女性ホルモンを整える効果が期待できるものがあります。豆乳やルイボスティー、黒豆茶、ハーブティー、ザクロジュースなどは、ホルモンや自律神経のバランスを助ける成分を含んでいます。

女性ホルモンを整える飲み物一覧

- 豆乳:大豆イソフラボンを含み、植物性エストロゲンとして作用

- ルイボスティー:抗酸化作用とリラックス効果を持つノンカフェインティー

- 黒豆茶:ポリフェノールとアントシアニンが豊富で血流促進をサポート

- ハーブティー(レモンバーム・チェストベリーなど):PMSや更年期症状の緩和に役立つ

- ザクロジュース:ポリフェノールが豊富で酸化ストレスを抑える

豆乳はエストロゲン様作用を持つイソフラボンを含み、女性ホルモンの低下を補う働きが期待されます。ルイボスティーや黒豆茶は抗酸化成分が豊富で、血流促進やリラックスにも効果的。ハーブティーはPMSや更年期の不調に、ザクロジュースは抗酸化・美肌ケアにも向いています。

気軽に習慣化しやすい飲み物を選ぶことで、毎日の水分補給がホルモンケアの一環になります。

食生活の意識で女性ホルモンは本当に増える?体質の差をチェック

同じように大豆製品を摂っても変化を感じにくい場合、選ぶ食べ物や飲み物の種類だけでなく、体質による違いも関係しています。

イソフラボンの一部は腸内細菌によって代謝されるとエクオールという成分に変わり、より強いエストロゲン様作用を発揮します。

ただし、日本人女性の約半数は腸内でエクオールを作り出せない体質とされ、同じ量を摂取しても効果の出方に個人差があります。

体質の差があるため、食べ物や飲み物の工夫はホルモンバランスを整える可能性を高めるサポートとして取り組むのが現実的です。

腸内環境を整えたり、バランスの良い食事を意識したりすることで改善が見られることもありますが、長く不調が続く場合や変化が感じられない場合は、医師や専門家への相談も視野に入れておくと安心です。

1日の摂取目安は?摂り過ぎによるデメリット

女性ホルモンに似た働きを持つ栄養素は、過剰に摂ると逆効果になる場合があります。適量を知り、安心して続けられるバランスを意識することが大切です。

| 食品・飲み物 | 目安量(1日) | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| 納豆 | 1パック(約35mgのイソフラボン) | 朝食で取り入れると吸収が良い。ほかの大豆食品との重複に注意。 |

| 豆乳 | 200ml(約50mgのイソフラボン) | 1日1杯が目安。納豆や味噌汁と併用する場合は量を調整。 |

| 味噌汁 | 1杯(約10mgのイソフラボン) | 塩分摂取が多くならないように、具材を野菜中心に。 |

| アーモンド・ナッツ類 | 20〜30g(手のひら1杯) | ビタミンE補給に適量。油分が多いため食べすぎに注意。 |

| ルイボスティー・黒豆茶 | 1〜2杯 | ノンカフェインで抗酸化ケアに◎。水分補給の置き換えにも。 |

| ザクロジュース | 100〜150ml | 糖分が多いため飲みすぎ注意。冷たいままより常温がおすすめ。 |

食品安全委員会の指針では、大豆イソフラボンの安全な摂取量はアグリコン換算で1日あたり70〜75mgまでとされています。

納豆1パックと豆乳1杯を同日に摂ると上限に達するため、サプリや豆乳ドリンクの併用は控えめにしましょう。

また、カフェインの多い緑茶やコーヒー、糖分を多く含む健康飲料の摂りすぎも、ホルモンバランスや自律神経に影響を与える場合があります。

1日1〜2品の大豆製品+ノンカフェイン飲料をベースに、無理なく続けられる範囲で整えることが、長く続けられるホルモンケアのコツです。

コンビニで買える女性ホルモンを増やす食べ物・飲み物の具体例

女性ホルモンを整えるために必要な栄養は、コンビニで手軽に入手できる食べ物・飲み物で補えます。

日々の食事を無理なく整えたい人でも、コンビニ活用のコツを知ることで、手軽にホルモンケアを始められます。

ホルモン分泌を促すたんぱく質・大豆製品の選び方と例

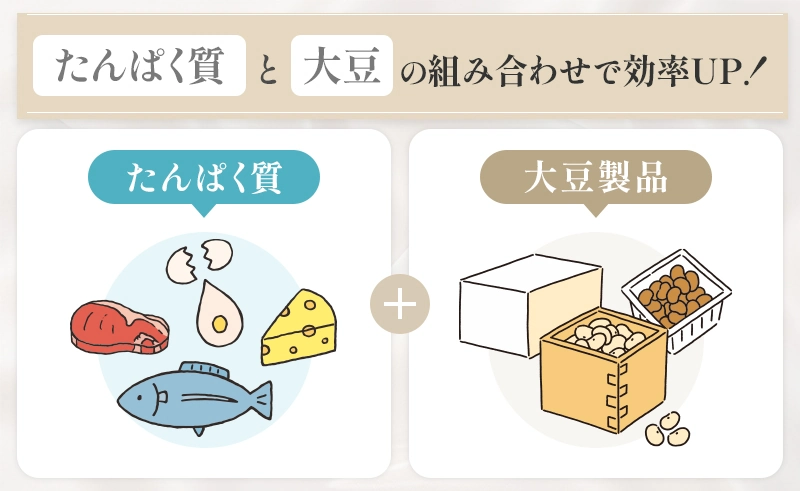

女性ホルモンを整えるには、ホルモンの材料となるたんぱく質と、エストロゲン様作用を持つ大豆イソフラボンを意識的に摂ることが大切です。

食事のたびにどちらか一方を取り入れるだけでも、体のリズムを支える助けになります。

コンビニで買えるおすすめ食品

- 大豆製品:納豆巻、豆腐、豆乳、枝豆、厚揚げ

- たんぱく質源:サラダチキン、ゆで卵、ツナ缶、チーズ

- プラスαで取りたいもの:ナッツ類、アーモンドミルク、野菜スープ

それぞれの食品は、ホルモンの合成や分泌を助けるアミノ酸・イソフラボン・ビタミンEなどを含んでおり、手軽にバランスを整えるのに役立ちます。

1日の食事に取り入れる組み合わせ例

- 朝:納豆巻+豆乳+バナナ

- 昼:サラダチキン+豆腐サラダ+ゆで卵

- 夜:焼き魚+厚揚げの煮物+アーモンドミルク

たんぱく質と大豆製品は、同じタイミングで摂ると吸収効率が上がります。

例えば、豆腐にツナをのせる、納豆と卵を組み合わせるなど、「大豆+たんぱく質」の意識で選ぶのがコツです。

1食で完璧を目指すよりも、朝・昼・夜で少しずつ分けて摂ることで、栄養の偏りを防ぎながら無理なく続けられます。

副菜・飲み物で補うホルモンケアの工夫

主食やメインのたんぱく質だけでなく、副菜や飲み物からも女性ホルモンを整える栄養素を取り入れられます。

ホルモンバランスを支える食品と飲み物の例

- 亜鉛:ツナ缶、チーズ、卵など/ホルモン分泌の調整をサポート

- ボロン(ホウ素):レーズン、りんご、ナッツ類/エストロゲン濃度の維持に関与

- ビタミンE:アーモンド、かぼちゃ、アボカド/抗酸化作用と卵巣機能の維持

- 朝の飲み物:豆乳・アーモンドミルク(イソフラボン・ビタミンE補給)

- 昼の飲み物:緑茶・ジャスミン茶(抗酸化・代謝促進)

- 夜の飲み物:ルイボスティー・黒豆茶(リラックス・自律神経ケア)

間食にはナッツやザクロジュースを取り入れると、ポリフェノールやミネラルが補えます。

ブランパン+ヨーグルト+ナッツ、ツナサラダ+ゆで卵+チーズスティックなど、主食に不足しやすい栄養を副菜で補うとバランスが整いやすくなります。

コンビニ食でも選び方を工夫すれば、1日の中で自然にホルモンケアを意識できます。

イソフラボン摂取量を安全に管理する方法

大豆製品や豆乳を積極的に取り入れる場合は、摂取量にも気を配ることが大切です。

女性ホルモンに似た働きを持つイソフラボンは、適量であればホルモンバランスを整える助けになりますが、摂りすぎるとホルモンの働きを乱すおそれもあります。

| 食品・飲料 | イソフラボン含有量(目安) | 安全な摂取目安 |

|---|---|---|

| 豆乳(200ml) | 約50mg | 1日1本まで |

| 納豆(1パック) | 約35mg | 1日1パックまで |

| 豆腐(半丁) | 約30mg | 1日1食まで |

| 味噌汁(1杯) | 約8mg | 毎食OK |

食品安全委員会では、大豆由来のイソフラボンの安全な摂取量をアグリコン換算で1日70〜75mg以内としています。

納豆1パックと豆乳1杯を同じ日に摂ると上限近くに達するため、「大豆製品は1日1〜2品まで」を目安にすると安心です。

また、豆乳やエクオール配合ドリンクなどの健康飲料を併用する際は、同じ大豆由来成分が重ならないよう注意しましょう。

バランスを意識して、大豆製品+たんぱく質+野菜やナッツ類を組み合わせると、ホルモンケアを安全かつ効果的に続けられます。

摂取量を守りながら日常の食事に無理なく取り入れることが、ホルモンバランスを整える最も現実的で持続的な方法です。

食事によるホルモンケアの限界と医療による解決策

食事や生活習慣の見直しは、ホルモンバランスを整えるうえで大切な基本です。

ただし、更年期によるエストロゲンの大幅な減少や、PMS・排卵の乱れ・情緒不安定などが強い場合は、食事だけでの改善には限界があります。

ホルモン分泌の揺らぎが大きいときには、医師のもとでの治療を検討するのが現実的です。

中でも低用量ピルは、エストロゲンとプロゲステロンをバランスよく補い、ホルモンの波を安定させることで、生理痛やPMS、肌荒れ、気分の浮き沈みをやわらげる働きがあります。

最近はオンライン診療で医師に相談し、自分の症状やライフスタイルに合ったピルを自宅で受け取れる環境も整っています。

忙しくて通院が難しい人でも、安心して継続できるサポートが増えています。

食事で整えるケアと医療の力を組み合わせることで、ホルモンのゆらぎを無理なくコントロールすることができます。

つらい不調を我慢するより、自分に合った方法で女性ホルモンを味方につけることが、心と体を安定させるいちばんの近道です。

ピルで期待できる効果、ホルモンバランスへの作用についてはこちらの記事でまとめています。

MF ビューティークリニック

MF ビューティークリニック