ピルとはどんな薬なのか効果と副作用を解説!ピルの初心者向けガイド

2026.01.08

ピルには避妊効果のほか、生理不順の改善やPMS(月経前症候群)の緩和など、さまざまなメリットがあります。一方で、体質や種類によっては副作用が出る場合もあります。

「ピルを飲むと太る」「うつになる」「妊娠しづらくなる」「血栓症や乳がんのリスクがある」という声も実際にあるため、服用に踏み出すには不安を感じやすいものです。

ピルの効果と副作用をわかりやすく解説し、服用前の疑問・不安にすべて回答します。服用による体の変化やリスクを理解し、自分に合った選択をするための参考にしてください。

ピルって何?わかりやすく解説

ピルの定義と処方される主な目的

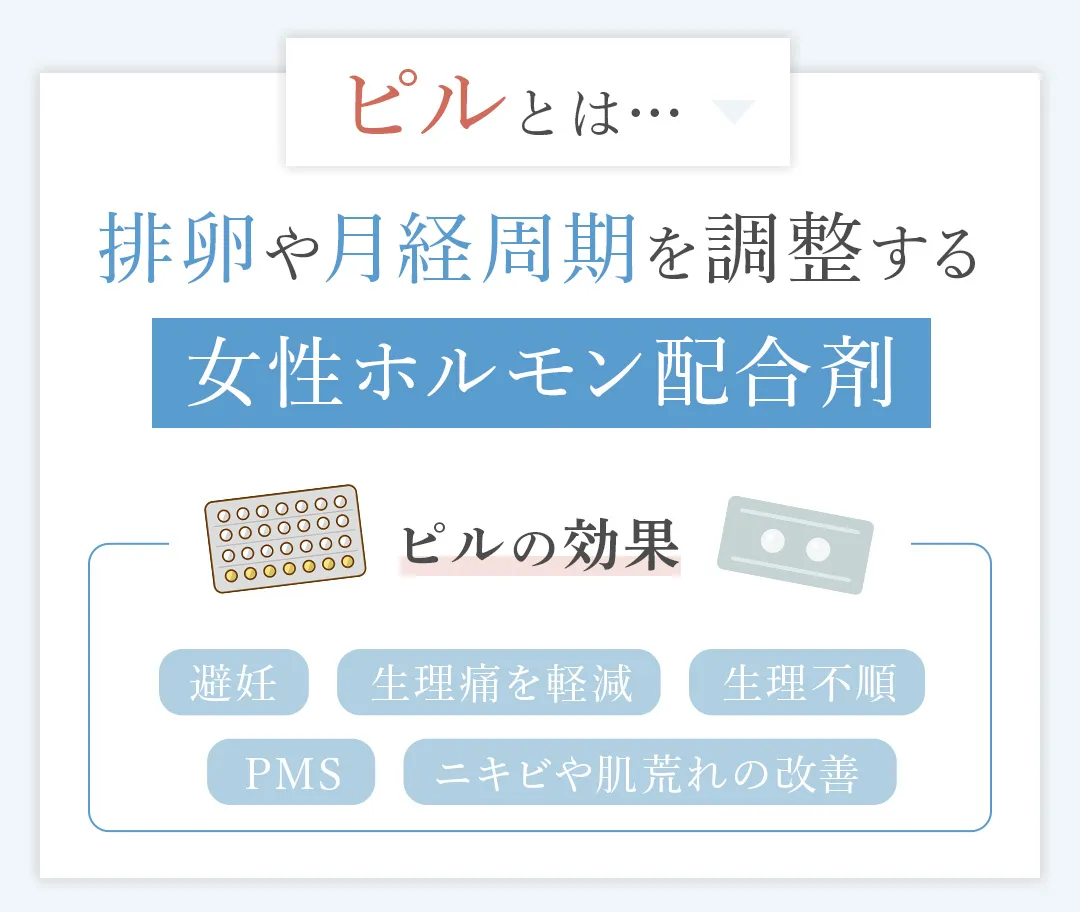

ピルとは、毎月繰り返される排卵と月経の周期をコントロールする女性ホルモン合成剤で、一般的には経口避妊薬(Oral Contraceptives: OC)を指します。

ピルには避妊以外にも、生理痛やPMS(月経前症候群)の緩和、生理不順、ニキビや肌荒れなどの改善効果があり、生理の辛さを和らげることが可能です。

また経口避妊薬としてのピルの他、月経困難症や子宮内膜症の治療に向いた超低用量ピル(LEP)や生理日をコントロールする中用量ピル(月経移動ピル)、性交渉後に服用するアフターピル(緊急避妊薬)、ミニピル(黄体ホルモン剤)などの種類があります。

欧米では2019年時点で、約15~30%(3~6人に1人)がピルを利用しているというデータがあります。

対して、同時期の日本では3%未満(34人に1人)の普及率と、世界のなかではピル後進国と呼ばれています。

参考:国連経済社会局(Department of Economic and Social Affairs: DESA)

欧米では薬局で手軽にピルを購入できますが、日本では医師の診察が必要なため、普及率に大きな差があります。

現在、日本では一部の薬局でアフターピルの試験販売がされているものの、厚生労働省の承認や市販化にはまだまだ時間がかかります。

ピルは医師の診療・診察を受けて安全に入手すること

ピルには副作用や血栓症などのリスクがともないます。

医師の診療を受けずに個人輸入品を購入したり、知人から譲り受けたりなど、知識のないままピルを服用するのは大変危険です。

ピルの避妊とそれ以外の効果を知るのと同時に、必ず体への影響を理解したうえで服用しましょう。

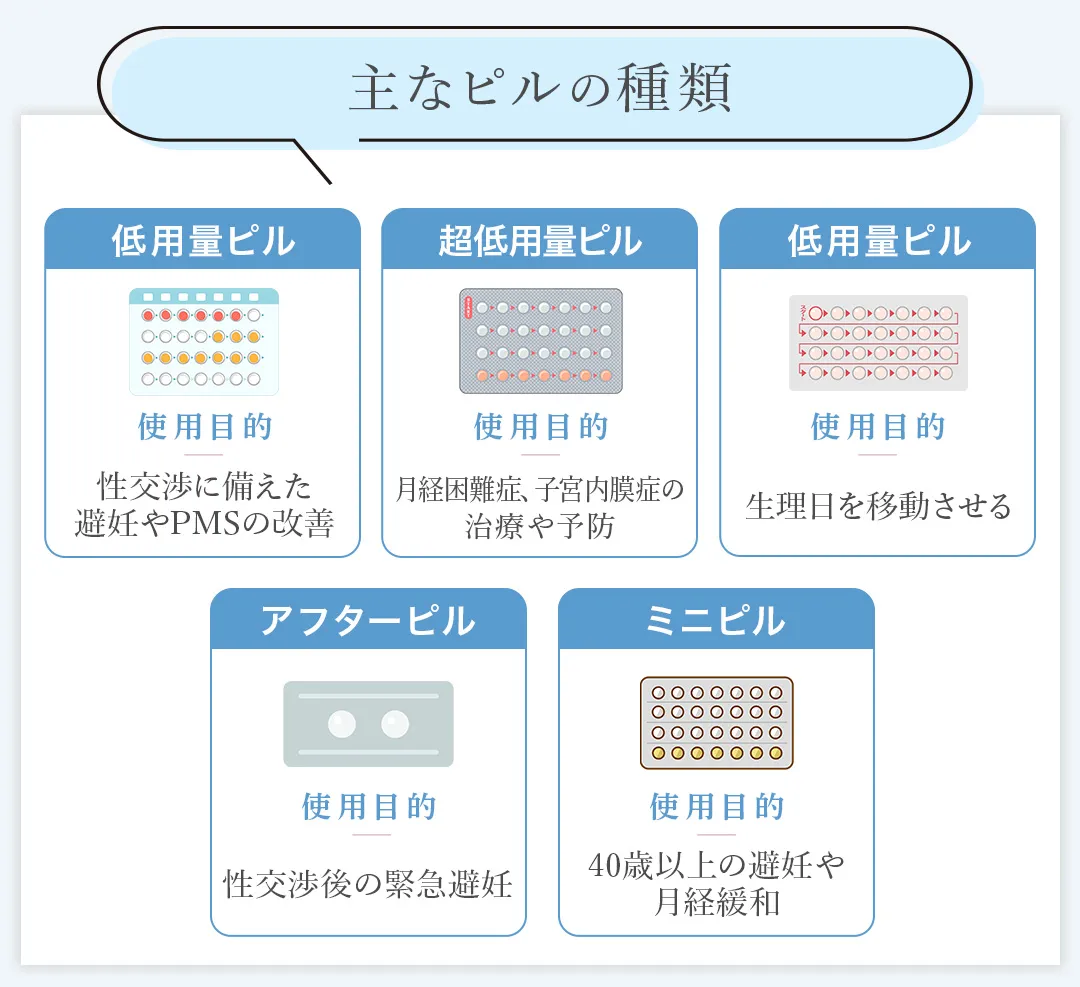

日本で使われる代表的なピルの5分類

日本で現在流通している代表的なピルの分類には5つあり、使用用途が避妊目的なのか、月経困難症等の治療目的なのかによって、ホルモンの含有量や作用が異なります。

基本的にピルはエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が主成分で、1錠あたりに含むエストロゲン量によって、高用量・中用量・低用量・超低用量ピルと分類されます。

※高用量ピルは副作用のリスクが高く現在の主流ではないため、当サイトでは掲載を省いています。

| 低用量ピル | 中用量ピル | アフターピル | 超低用量ピル | ミニピル | |

|---|---|---|---|---|---|

| 服用の目的 | ・避妊 ・PMS/生理痛の緩和 ・肌荒れ/ニキビの改善 | ・生理日の移動 | ・緊急避妊 | ・PMS/生理痛の緩和 ・月経困難症/子宮内膜症の治療 | ・40歳以上やBMI30以上の方、喫煙者向け ・避妊や生理痛緩和 |

| 服用方法 | 毎日1錠ずつ服用する(21錠タイプは7日間休薬する) | 移動したい生理日に合わせて数日間1錠ずつ服用する | 避妊に失敗した性交渉後に1錠服用する | 毎日1錠ずつ服用する(21錠タイプは7日間休薬する) | 毎日1錠ずつ服用する(休薬期間なし) |

| 服用中の生理 | 服用中に生理はこないが、7日間の休薬期間に生理がくる | 服用中は生理がこない | 服用後、通常よりも早く生理がくる | 服用中に生理はこないが、7日間の休薬期間に生理がくる | 服用中は生理がこない |

| 1錠あたりのエストロゲン含有量 | 50μg未満(30~40μg程度が多い) | 50μg程度 | エストロゲンを含まないピルが多い | 20μg程度 | エストロゲンは含まない |

| 保険適用 | あり ※月経困難症または子宮内膜症の治療目的でのみ | なし | なし | あり ※オンライン診療は適用不可が多い | なし |

低用量ピルは、エストロゲンとプロゲステロンの2種類の女性ホルモンを含む経口避妊薬です。

エストロゲン量が30~35μgと少なく、副作用や血栓症のリスクを抑えながら避妊効果が得られます。

避妊だけでなく、ホルモンの変動によって起こるPMS(月経前症候群)や生理痛、肌荒れ、生理不順などの症状を軽減する効果も報告されています。

低用量ピルの処方は基本的に自由診療(全額自己負担)になりますが、月経困難症や子宮内膜症と医師が診断した場合には、LEP製剤として保険適用になることもあります。

目的別に「どの低用量ピルが良いのか」をこちらの記事で詳しく解説しています。

低用量ピルの代表的な種類については、こちらの各記事で解説しています。

中用量ピルは、ホルモン含有量が高く、生理日を早めたり遅らせたりするために使われるピルです。

旅行やイベントの直前に服用し、短期的に月経をコントロールする用途で用いられます。

服用中は生理を一時的に止め、服用を中止すると月経が訪れます。副作用が出やすいため、医師の指導に従って短期間だけ使用します。

生理移動ピルで生理をずらす方法と、オンラインで手軽に購入できる方法についてこちらの記事で解説しています。

また、ピル以外で生理をずらす方法を探している方向けに、直前でもできる対処法や確実性について解説しています。

アフターピルは、避妊に失敗した際の緊急手段として使用する薬で、性交後72時間以内の服用が推奨されています。

1錠で服用できるタイプが多く、排卵の遅延や着床の阻止によって妊娠を防ぎます。

副作用として吐き気や不正出血が出ることもあり、吐き気止めの処方を同時に受けておくと安心して服用できます。

アフターピルで避妊に成功するためにはなるべく早いタイミングでの服用が必須です。

購入の際はオンライン診療・即日配送に対応しているクリニックを選びましょう

超低用量ピルは、エストロゲンを20μg程度まで抑えた、副作用リスクの低さが特徴のホルモン薬です。

主に月経困難症や子宮内膜症などの治療目的で使用され、保険適用されることがあります。

避妊目的での処方は認められておらず、あくまでも治療薬として位置づけられています。

ミニピルは、プロゲステロン(黄体ホルモン)のみを含む避妊薬です。

エストロゲンを含まないため、血栓症リスクが低く、授乳中・高年齢・喫煙者にも使用が可能とされています。

国内では未承認の薬が多く、医薬品副作用被害救済制度の対象外となるため、慎重な選択が必要です。

医薬品の副作用によって健康被害を受けた方に対して、医療費や年金を国が支援する制度。

ピルは医療用医薬品に該当し、処方には医師の診療が必要です。

避妊をはじめとするピルの代表的な効果

ピルは単なる避妊薬ではなく、女性の身体にさまざまな良い変化をもたらすホルモン治療薬です。

ここでは、ピルがどのような仕組みで避妊効果を発揮するのかに加え、PMSや肌荒れ、生理不順の改善などの副次的効果についても詳しく解説します。

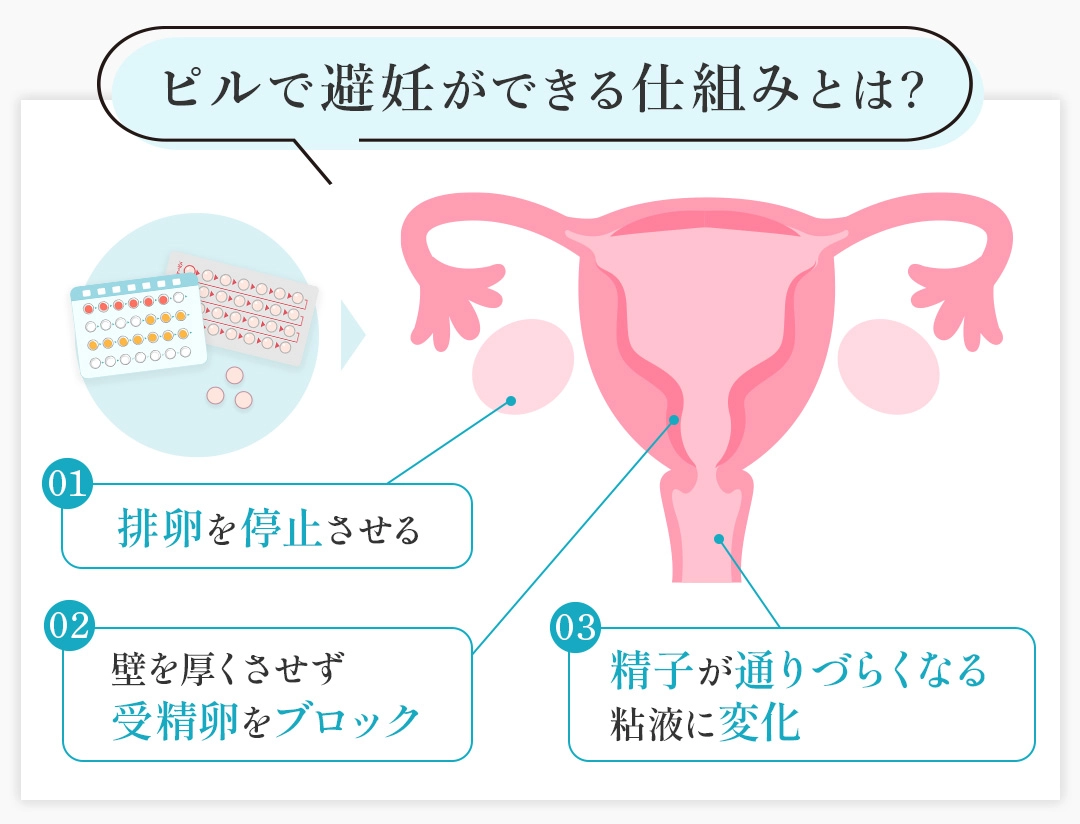

ピルの服用で避妊できる仕組み

ピルは、排卵を止める働きを中心に、複数の仕組みで妊娠を防ぐ薬です。

正しく服用することで、99%以上の避妊成功率が報告されており、コンドームよりも高い効果が期待できます。

ピルによる避妊の仕組み

- 排卵を抑える:ホルモンの働きで排卵が起こらなくなり、そもそも妊娠の前提となる卵子が出なくなります。

- 子宮内膜を薄く保つ:万が一排卵・受精が起こっても、着床しにくくなります。

- 子宮頸管の粘液を変化させる:精子が子宮内に入りづらくなるため、受精しにくくなります。

ピルに期待できる避妊以外の効果

ピルは避妊だけでなく、ホルモンバランスの調整によって以下のような症状の改善にも役立ちます。

| 生理痛の緩和 | 子宮内膜の増加を防ぐ 生理時に剥がれ落ちる内膜の量が減り、生理時の痛みが緩和される |

|---|---|

| 生理不順の改善 | 日ごとにホルモン量を調整してバランスを安定させる 排卵日や生理日が整い、生理周期が安定する |

| PMS(月経前症候群)の改善 | 日ごとにホルモン量を調整してバランスを安定させる 生理前の腹痛やむくみ、倦怠感などの不快症状が緩和される |

| ニキビや肌荒れの改善 | 皮脂分泌作用をもつ黄体ホルモンの量を安定させる ニキビや肌荒れが改善される |

| 子宮内膜症の治療 | 排卵を抑制して子宮内膜の増殖を防ぎ、ダメージを軽減させる |

| 卵巣がん・子宮体がんの予防 | 排卵を抑制して卵巣へのダメージを軽減、また子宮内膜の増殖を防ぎ、がん細胞を予防する |

生理の負担軽減や美容の目的など、生活の質を上げるためにピルを処方してもらう方が増えています。

ピルの副作用と服用時の注意点

どんな薬でも副作用があるように、ピルにも様々な副作用が存在します。

安心して服用を始められるよう、ピルの飲み始めから現れる副作用の内容と、発症リスクが上がる病気の種類を事前に確認しましょう。

服用初期に起こりやすいよくある副作用

体がピルに慣れていないうちは副作用を感じやすく、吐き気や不正出血などの症状が発生します。

よくあるピルの副作用

- 吐き気

- むくみ

- 頭痛

- 腹痛や下痢

- 不正出血

- 乳房の張り

ピルの副作用は誰しも必ず起こるわけではありませんが、ピルの主成分であるエストロゲンの含有量が多いほど副作用の発生確率は高くなります。

ピルの中でも低用量ピル・超低用量ピルはエストロゲンの含有量が少ないので、比較的副作用のリスクが少ない種類といわれています。

アフターピルや中用量ピルは副作用のリスクが高まるので、吐き気止めなどの追加薬剤を処方してくれるクリニックもあります。

副作用の症状は飲み始めに起こりやすく、服用を続けてホルモンバランスが安定してくると、症状は次第に落ち着いていきます。

ピルの副作用リスクと対処法については、症状別にこちらの記事で解説しています。

また、副作用が重いといきは「ピルの服用をやめたほうが良いのか」と迷うときもあります。ピルの服用をやめたあとの体調や生活の変化についてはこちらの記事でまとめているので、ぜひ参考にしてください。

まれに注意が必要なピルの副作用

ピルの副作用の多くは軽度なものですが、ごくまれに重篤な副作用が生じるケースもあります。

特に血栓症は命に関わることもあるため、初めての服用時や体調の変化を感じたときは慎重な観察が必要です。

注意すべき症状

- 手足のむくみや痛み、しびれ

- 突然の息切れや胸の痛み

- 視界の異常や言葉が出にくいなどの神経症状

- 激しい腹痛、頭痛、吐き気

注意すべき症状が現れた場合は、ピルの服用を中止し、すぐに医師の診察を受けることが重要です。

また、定期的な健康診断や医師の診察を受けることで、重大な副作用のリスクを早期に発見できます。

ピルを飲み続けるデメリット

ピルには避妊効果やPMS・生理痛の改善、子宮内膜症の治療など多くのメリットがありますが、長期服用によってリスクが高まる病気もあるため注意が必要です。

とくに血栓症、乳がん、子宮頸がんに関しては、体質や年齢、服用期間によってリスクの程度が異なります。

ピルの効果を安全に活かすためにも、デメリットや副作用について正しく理解しておきましょう。

注意すべき主な副作用とリスク

- 血栓症

- 乳がん(※国内の明確なデータはなし)

- 子宮頸がん(※長期服用の場合に可能性あり)

ピル服用に伴う副作用の中で、もっとも注意すべきなのが血栓症です。

とくに喫煙者や肥満体型、高血圧のある方は、血液が固まりやすくなりリスクが高まります。

脚の腫れ・胸の痛み・息苦しさなどの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

発症率は1万人に数人と非常に低いものの、事前の問診や定期的なチェックを通じて、安全に服用することが大切です。

一部の海外研究では、ピルの長期服用により乳がんリスクがわずかに上昇すると報告されていますが、日本国内では明確な因果関係は確認されていません。

家族歴のある方や40歳以上での長期使用を検討している方は、乳がん検診を定期的に受けながら、医師と慎重に相談して服用を続けるようにしましょう。

ピルの5年以上の継続服用が、子宮頸がんの発症リスクをわずかに高める可能性があると指摘されています。

しかしこのリスクは、服用を中止すれば徐々に低下し、通常の水準に戻ると考えられています。

定期的な子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診)を受けていれば、リスクをコントロールしながらピルを安全に活用することが可能です。

ピルの服用に向かないケース

ピルは多くの女性にとって便利な選択肢ですが、すべての方が安全に服用できるわけではありません。

服用できない人の条件に当てはまる場合は、ホルモンバランスや血栓リスクなどの観点から、ピルの服用を避けるか、医師との十分な相談が必要です。

ピルを服用できない方

- 40歳以上の方

- 35歳以上の喫煙者(1日15本以上)

- 肥満の方(BMI数値が30以上)

- 片頭痛がある方

- 妊娠中の方

- 半年以内に出産した方

- 持病がある(高血圧、糖尿病、心疾患、肝機能障害、乳腺疾患など)

また、ピルの副作用が出やすい体質や既往症を持つ方は、別の治療法や避妊方法を検討する必要があります。

服用を始める前には、必ず医師に体調や既往歴を正確に伝え、適切な種類と用量を判断してもらいましょう。

ピルに関するよくある質問と不安への回答

- ピルを飲んだらゴムはしなくて良い?

- 低用量ピルには高い避妊効果がありますが、性感染症を防ぐ効果はありません。

パートナーとの信頼関係や感染症リスクを考慮し、必要に応じてコンドームとの併用をおすすめします。

- ピルを飲むと生理が止まる?

- ピルを正しく服用すると、排卵が抑えられ月経周期がコントロールされます。

休薬期間中に起こる出血は「消退出血」であり、生理とは異なる仕組みの出血です。

飲み方によっては出血がない月もありますが、異常ではないことがほとんどです。

- ピルのやめどきの年齢は?

- ピルの服用に明確な「やめどき」はありませんが、一般的には45歳を過ぎた頃から医師と相談しながら継続を判断するのが安心です。

喫煙や持病がある方はリスクが高くなるため、年齢に関係なく慎重な判断が求められます。

ピルのメリットとデメリットを理解して正しく活用

ピルは避妊効果だけでなく、生理痛やPMS、将来の病気のリスク低下と、女性にとって多くのメリットがある薬です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

ピルには副作用も存在しますが、ほとんどの方が初期段階で落ち着いていく点と、将来の病気のリスク低下につながる点から、総合的にメリットのほうが大きい薬です。

現在こんな悩みを日常的に抱えている方は、ピルの活用がおすすめです。

今の避妊方法に不安がある

・コンドームによる避妊が不安

・膣外射精で性交渉をしている など

生理の時期が近づくたびに憂鬱

・生理痛や出血過多、PMSが辛い

・生理がいつくるかわからない など

ピルを服用すると、性交渉のたびに妊娠の不安になる状態から開放され、毎月の生理の辛さも徐々に和らいでいきます。

これまでピルを服用したことがない方は、服用期間中に副作用や飲み方などの疑問が出てくることもあるはずです。

チャットや電話、オンライン環境などで気軽に医師へ相談できるサービスをうまく活用していきましょう。

MF ビューティークリニック

MF ビューティークリニック